"Его любили все" - отрывок из новой книги Татьяны Березняк

18 бер. 2017 10:17

1612

Уважаемые читатели, сегодня мы публикуем отрывок из новой книги Татьяны Березняк «Бригантина» юности моей». Она посвящена одноименной литературной студии, существовавший в Кировограде в 60–х годах прошлого столетия.

Его любили все. Вадим Гребенюк — капитан «Бригантины».

Второй капитан после Гончаренко? Нет, они руководили клубом на равных, вдвоём на паритетных началах правили нашим парусником. Феномен «двух капитанов» был органичен — они взаимно дополняли друг друга. Более того, на третьем году плавания нашего брига, пока Валерий Гончаренко завершал учёбу и готовил к печати свою первую книгу, на капитанском мостике стоял один Вадим (на четвёртом году — Саша Ивакин).

Но в 1963 году, с которого и началась наша история, у штурвала «Бригантины» стояло два капитана. Оба наши ровесники — никакие не «руководители» — всего лишь «первые среди равных». Мозгом клуба был Валерий, Вадим — его душой. Замечу, что их «руководство» касалось только литературного процесса. Фактически же руководителями (и организаторами) клуба были библиотекари: заведующая библиотекой Драгунская Мария Фёдоровна и Зимогорова Инна Викторовна, наш душеприказчик и архивариус, ответственная за ведение дневников и альбомов «Бригантины», в которые и вписывались наши лучшие стихи («для потомков»).

Теперь на большом временнОм расстоянии я думаю, что Вадим считался капитаном уже потому, что будучи всеобщим любимцем, автоматически попадал в лидеры. Его любили все, чему способствовал его мягкий, приветливый и весёлый характер, который выгодно отличался от ершистого нрава Гончаренко. А яркая цыганистая внешность — черные волнистые волосы, его карие доверчиво–близорукие глаза и чувственные губы — не давали покоя женской половине клуба. Это симпатичное лицо не портил даже курносый нос (курносый не от природы, а как результат падения с дерева в детстве — перебитый). Теперь ясно, что Вадим был секс–символом «Бригантины», только слова мы такого тогда не знали. Не было ещё в обиходе и слова «харизма», которым сейчас мы можем объяснить обаяние и притягательность его личности. Все девчонки нашего клуба были влюблены в него! Не исключением была и «безалаберная девчонка». Да, все мои стихи 1963 года навеяны магией очей Вадима:

Моя любовь — не изнеженный лютик

На лужайке в весеннем саду.

Ты — моя революция

На семнадцатом году!

(«Надеюсь, эта революция пока Февральская, а не Октябрьская», — язвительно заметил старший брат, найдя мои стихи).

А вообще–то — догадывался ли Вадим о нашем восторженном отношении к нему? Не знаю. Сам же, страдая от неразделённой любви, писал о «Снежной королеве с сердцем ледяным»; и надо отдать должное Вадиму — ко всем своим поклонницам относился ровно и дружелюбно:

Ко мне ты, как брат участлив –

По–детски наивен мой вид,

Но всё же я очень счастлива

В своей несчастливой любви!

(«Революция» оказалась «Февральской» — уже в 11–м классе я вздыхала о мальчике из параллельного класса. Как смешны теперь эти первые влюблённости! И только через год, уже в Харькове, я встречу настоящую любовь и судьбу, которой посвящу все свои стихи и жизнь... А опус о «несчастливой любви», смахивающий на самопародию, ровно через 40 лет попал в мою первую книжку «Веселье мартовской метели»).

Вернувшись к нашему герою, должна сказать, что Вадима мы любили не только за яркую внешность и покладистый характер. Мы любили его стихи и даже предпочитали их стихам Гончаренко — тепла в них было больше. В своём дневнике 24 марта 1963 года я отмечаю весёлые задорные глаза Вадима и его любовные стихи: «У неї закохані очі і губи тугі і свіжі» (Рондель) и прежде всего, трагическую «Серенаду», очень любимую нами:

Десь в Іспанії далекій

Про кохання променисте

Цілу ніченьку співають

Чорноокі гітаристи.

І красуня Ангеліна,

Лиш гітара залунає,

Все до нього, до Еніо

Босоніжки вибігає…

Вы спросите: «Откуда у хлопца испанская грусть?» Да от светловской «Гренады», конечно! От Светлова и Багрицкого, других комсомольских поэтов 20–х годов, у Вадима и тема гражданской войны:

Снова ночь — бессонница,

Звёзды тонут в мглу…

Проходила конница

Ночью по селу.

Для Гребенюка–романтика характерна и удивительно тонкая пейзажная лирика — несомненное влияние раннего Павла Тычины и Федерико Гарсиа Лорки, только что открытых нами («Світанок б’є у мідь на сході», «Перламутрове небо на заході»). Но больше других произведений Гребенюка мы ценили его элегию «Тобі». 1–го сентябре 1963 года в моём дневнике появилась запись: «Сегодня Вадька читал своё «Тобі». По силе переживаний — бетховенское! Мне его жаль. Его душа — огромное магнитное поле, войдя в которое становится тепло». И сейчас, 50 лет спустя, мы, бригантиновские «девочки» при встрече наперебой или же в унисон цитируем:

Коли ночами йдуть дощі

І віють вітри злі, холодні,

Чогось так жаль, і сум бряжчить

Чотками спогадів… Сьогодні

Ти знов пришла в безсонну ніч.

І щось гаряче б’є по скроні…

Безсонна ніч… Проклята ніч…

Бере чоло моє в долоні…

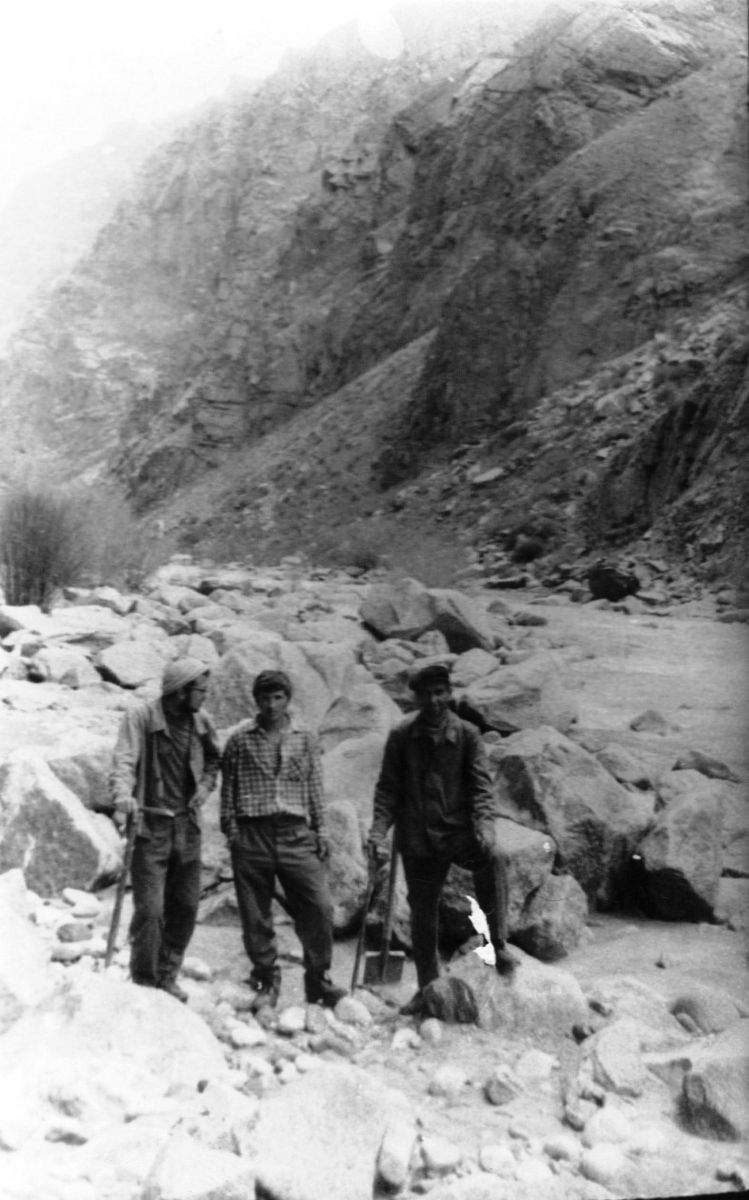

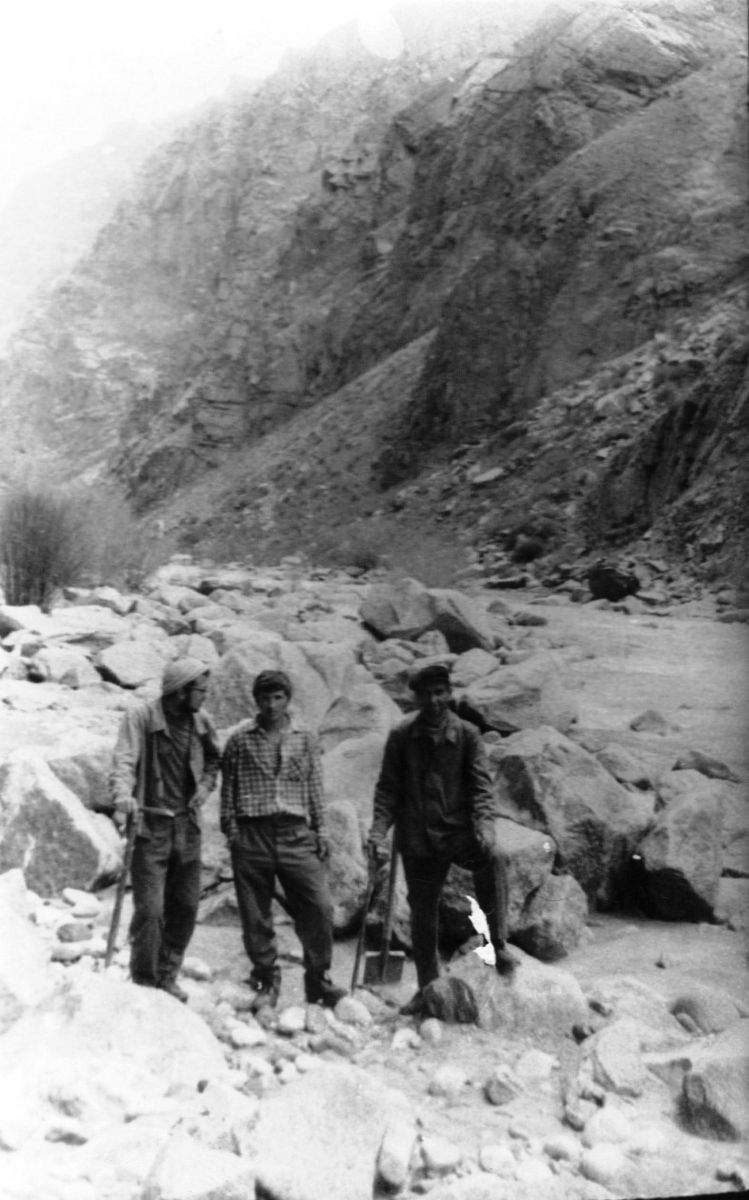

Уехав в Харьков, затем в Подмосковье, в последующей жизни Вадима я встречала редко. До меня доходили слухи о его романтических странствиях, вернее, о работе в геологоразведке. Радовалась за него, гордилась им. И хотя сама много повидала в университетских зоологических экспедициях, завидовала его вояжам по Тянь–Шаню и Памиру. (Нет, на «Крыше мира» он, кажется, не был). О тяготах жизни геологов, о трудной «романтике» их жизни в условиях высокогорья и кислородного голодания я узнала значительно позже, в т.ч. из писем Вадима, которые я прочла только сейчас. Всё, как в пахмутовской песне:

А путь и далёк и долог,

И нельзя повернуть назад.

Держись, геолог!

Крепись, геолог!

Ты ветра и солнца брат!..

В этих нечеловеческих условиях выносливость и стойкость обеспечивала не только молодость, но и неподдельный интерес и восторг перед фантастической красотой и величием гор, не сравнимых ни с чем, — восторг, переходящий в понимание гор как символа духовного восхождения к добру и красоте, которое смог передать нам Николай Рерих, рисуя космические пейзажи Гималаев. (А Владимир Высоцкий подсуммировал: «Лучше гор могут быть только горы»).

Тянь–Шань… (в переводе с китайского — «Небесные» или «Божественные горы»). Вадим работал в основном в Киргизии, в Центральном Тянь–Шане, включающем наиболее высокие горные цепи и хребты этого горного массива (только 6–тысячников там насчитывается свыше 30!). Видел ли Гребенюк, работая на границе с Китаем, знаменитый Хан Тэнгри и пик Победы — одну из 100 высочайших гор планеты (те, что выше 7200 м)? С помощью Интернета я прошлась по некоторым экспедиционным маршрутам, известным мне по фотографиям и письмам Вадима Гребенюка. Урочище Нарым–Тау — перевал Ыштык — Кайнар… (Для меня в этих словах — всё очарование Востока! В них и молодость моего отца, любившего ввернуть в разговор узбекское словцо или фразу, и память о матери, родившейся не в Российской Империи, а в столице Бухарского эмирата). Тянь–шанские топонимы («А в Бас–Су и Чакыр–Коруме уже полночь, и спят давно») щедро рассыпаны и в стихах Вадима, где описаны не только трудности быта геологов, но и «горчащая радость костра» фанатиков гор:

На баркасах, в штормовках тесных,

На худых лошадиных хребтах

Пели мы разудалые песни

И любимыми бредили в снах…

(Просто мистика! Или совпадение? Именно сейчас, написав эти строки, в записной книжечке тех лет нахожу киргизский адрес Вадима: г.Фрунзе, ул. Дзержинского, 2, Чуйская экспедиция, Ртутная партия. Гребенюку В.).

Вадим Гребенюк расстался с геологией, и это было его ошибкой и бедой. Более того — катастрофой! Горы уже стали его наркотиком, и в другую жизнь он не смог вписаться. Почему он выпал из обоймы, почему не смог вернуться в геологию — не знаю, но жизнь в Кировограде не складывалась. Отчаянная тоска Вадима выливались в стихи:

Ты навряд ли сейчас заметишь

Необъятность моей тоски

По большому, по нужному делу,

По ребятам, по лошадям…

Взял, чудак, и отдал несмело

Своё счастье чужим рукам.

Да, никто не смог расслышать глубину его тоски. Рядом таких людей не оказалось. (Оба брака закончились разводом). Счастье полетело под откос.

Вернувшись в Кировоград, я слышала о Вадиме только как об опустившемся человеке — маргинале, пьянице и дебошире. И не могла поверить! Последняя встреча с ним запомнилась хорошо. 26 августа 1995 года — день рождения Светы Ярошевской, на который Вадим неожиданно и с опозданием явился нежданным гостем, сбежав из больницы и прихватив в качестве подарка фотографии своих среднеазиатских странствий. (Лучшего времени, чем 60–е, у него так и не случилось!). Узнать его было невозможно — в свои 50 лет он выглядел беззубым стариком, измученным болезнями и алкоголем. Жизнь сломила его.

Как мы пели, какие горы

Мы с друзьями не своротили!..

Тошнотой подступало к горлу

Беспробудное время штиля.

Надоело орать и спорить

Под раздрызганную гитару.

Бригантина не вышла в море,

Флибустьер сдаёт стеклотару.

Владимир Пучков

Перефразирую Блока: «Жизнь, как и искусство, слабым не по плечу».

Вадиму не удалось перейти минное поле 90–х. Он умер вскоре после смерти матери, не дожив год до Миллениума. Его не стало в канун старого Нового года — года 1999–го. К сожалению, незадолго до своего ухода Вадим сжёг весь свой архив. После него осталось два десятка стихотворений и сын Андрей, чья судьба родственникам неизвестна.

16 лет после смерти Гребенюка, посетив его могилу, я поминаю Вадима в доме на Маслениковке — в доме, где он родился и прожил свою жизнь. Всё, как при Вадиме, только улица недавно переименована — из Кировоградской в Сугоклеевскую (справедливо: вот она — наша река — в огороде дома!). Пока Оля, племянница Вадима, накрывает на стол, его старшая сестра Тамила, знакомая мне ещё со школьных лет, показывает свой фотоальбом, где много фотографий брата. Вот он, маленький шалун, не боясь обжечься, лезет пальчиком в таз с вишнёвым вареньем. А здесь (1951 год) Вадик в гимназической форме — такую носил и мой старший брат — уже пошёл в школу. Учился он в средней школе № 7 (бывшее Пушкинское училище), хотя рядом с домом – та школа, где учительствовала его мама Вера Сергеевна (33-я).

А вот и она сама, молоденькая, тоненькая, с потрясающими косами (кажется, до колен!), в обнимку со своими малышами (Томой и Вадиком) сидит под роскошной вербой, что росла в их дворе на берегу Сугоклеи. Счастливая!.. Той вербы уже нет. Поредел и яблоневый сад, тоже знакомый нам по стихам Вадима:

Рання зірка вмостилась синицею

На вербі, над самою водицею.

Все стиха перед нічкою глупою,

Лиш антонівки гупають … гупають…

Прислушайтесь!.. Впрочем, спустя полвека образ яблокопада стёрся, превратившись в литературный штамп. Но не потускнела память о Вадиме Гребенюке, на мгновение ярким метеором сверкнувшем на небосводе нашей юности.

Татьяны Березняк «Бригантина» юности моей»